韶关作协精品推送 我和我的小伙伴们第二章:童年最深的记忆

40多岁的人回忆六岁以前的事情,记忆的确是很多模糊了,回忆起来也的确有些吃力了,但再不回忆,等再老一些,估计就全忘了。还是象拾贝壳一样,捡起一个串一个吧,能串多长算多长。

先来挖掘记忆最深的人,也许,农村的孩子懵懵懂懂、跌跌撞撞、东爬西爬,就象野狗一样,顶多也就是一日三餐定时喂养一下,也就过来了。那时农村孩子的成长真的是野生的,放养式的。

我六岁以前的记忆里没有父亲的影子,因为父亲在外打工。记忆深处有母亲、外婆、外公、大姨婆、奶奶,还有一个很神奇的老人,那个人就是外曾祖母——我妈的奶奶,大家都叫她“太太”。

对母亲的记忆,是从六岁开始的,母亲是个很勤快的人,全村可以数一数二。我们家的田地从来就没有荒过,都是种上满满的菜。不仅田地不荒,母亲还在山坡上开荒,一大片一大片都是我们家的茶,一大片一大片都是我们家的果树,一到秋天,漫山都是果香,有蜜柚、有板栗、有荔枝……

我们家还鸡鸭成群,猪都养一圈一圈的,还有兔子一窝窝,我们姐弟仨对植物、动物,对生命的热爱就是从小时候开始的。很多乡亲都叫我母亲别那么拼命,她总是笑笑,母亲不仅务农,还在镇里的水泥厂上班,那时在水泥厂干活,实际上就是在矿里挖石头,经常三班倒。

我记得,我六岁那年,一个漆黑的夜里,只有零星的几个人在村里,我不知道为什么在那里哭,然后就看到母亲风尘仆仆的刚下班回来,一脸的紧张,一脸的疼爱,然后就把我哄回家。那年母亲三十岁,一头的秀发,大大的眼睛……

外婆可以说是一个知识分子,她的父亲是国民党少将。民国36年,他回到我们县城做县长。解放后因他在任时曾接上峰命令下令枪杀害过5名地下党员,犯下了不可饶怒的大罪,1952年他被判处死刑。再说回外婆,她是另一个镇上的人,她说的话,语调跟我们镇的人不同,我们说的是第一声,他们说的第二声。

外婆有十兄弟姐妹,都是同父同母生的,想到这,感觉外婆的妈妈太伟大了,一生都把爱给了子女。虽然外曾祖父是国民党少将,但外婆高中毕业后就参加革命了,再后来就当了一名老师,几乎所在县所有的乡镇都留下了她教书育人的足迹。

文革期间,因为她被定性为国民党走资派的女儿,她跟外公都被列为“牛鬼蛇神”!在历尽磨难,吃尽人间苦头之后,他们的人生终于得到了历史性的转折,后来平反了,外公是高中毕业后参加东江纵队打游击。

因为对外婆的爱,一辈子也因此受牵连,政审过不了关,一辈子也没能加入中国共产党,文革同样被打到。庆幸的是我出生时他们都挺过来了,都平反了。他们的革命生涯和爱情故事纯粹而温暖,他们的爱情观、家庭观一直深深影响着我们,让我们明白爱情是幸福而美好的,为了爱情要勇于牺牲。

记忆里,当时我所知道的是他们退休了,外公、外婆都有工资领,不用干活了,这是全村人都羡慕的!也是值得全村人自豪的!因为他们为革命贡献过,他们吃“皇粮”!外婆在家除了煮饭就是唱歌,弹钢琴。

也许,当年那个钢琴也是全村唯一的,我清楚的记得外婆的样子,一米六左右的身材,脸上已经有些皱纹了,大眼睛,外公从来只叫外婆的外号“大目”。想想真有趣,外婆的眼睛真的很大,而且很有神,她的鼻梁很高,且鼻头是尖的,最小的那个舅舅最像她,嘴唇不厚,嘴巴不算太大,但也不小,很适中的感觉。

她最大的特征就是自然卷发,发型是普通的,齐耳跟的短发,给人很清爽的感觉。外婆年轻时算是美女,而且样子用现在的话讲,有点“鬼鬼的”。小的时候很自豪,非常有个会唱歌的外婆。很喜欢听外婆唱歌,弹钢琴,好多小朋友,包括我们孙辈在内,经常围在她身边,尤其是晚上。

当时没有电视,都拿小板凳围在外婆周围坐。外婆毕竟是老师,经常教我们一些歌曲,然后点名要我们唱,她就弹钢琴给我们伴奏,她自己也小声的唱。印象里,外婆最喜欢十八的姑娘一朵花这首歌。

呵呵,现在想想外婆当时一定是在追忆失去的青春。是啊,谁不留恋青春年华。人的一生的真的太短了,外婆如今离开了我们二十多年了,时间过的真快!让全村人羡慕的还有一件事。外曾祖母有个女儿在马来西亚,我们小的时候她捎了几件“大家伙”回来。

印象最深的就有两件,一件是播放和录音功能齐全的录音机,一件是缝纫机。尤其是录音机,这还得了,这可是稀罕物,它轰动了全村,箱子里能放出声音来,而且能把自己的声音放到箱子里面去,又从箱子里倒出来。

外婆喜欢的不得了,天天在那唱。唱了录,录了放。我们更是好奇,争着抢着要外婆帮我们录音,然后放出来听,外婆也乐此不彼,不厌其烦的重复着、录放着。后来,我们也学会了录音。外婆放完,然后还要给我们点评,最记得外婆说的“老梁头,鸭公声”,哈哈,这不是打击人吗?至今我都不喜欢唱歌!呵呵!

外公就是外婆的影子,也许,外公一辈子也只是外婆的影子,一辈子没有自己,无论他的爱情,革命生涯,还是家庭生活里,他从来都没有离开过外婆。很多记忆里都是回忆外婆,才把外公带出来。外婆永远是主角,而外公永远只是配角。

外婆离开我们十年后,外公的生活也没有完全脱离外婆的影子,以至于外婆的亲人、朋友、同事都是打着外婆的旗号去看望外公。外公走后,很多人才慢慢知道,其实他最核心、最光荣的身份——东江纵队游击队员。他扛过枪,打死过日本鬼子,是响当当的抗日英雄!

回忆是一种希望,回忆是一种享受,回忆也是一种热爱生活的态度,我怀着感恩的心,走进了对大姨婆的回忆里。

小学四年级那年,我第一次见到了大姨婆。当时我们家离外婆家很近,,我们姐弟妹仨,长期在外婆家吃、住、玩,所以有幸见到了大姨婆。当时,大姨婆从市里跟着她的几个兄弟姐妹,到乡下来看望外婆。

大姨婆跟外婆一样也是个知识分子,在一所大学里做图书管理员,一米六几的身材,清瘦清瘦的,皮肤很白,很慈祥的笑容,那样子跟书本上见到的邓颖超有点像。见到她时,她那慈祥的面容倾刻间,莫名的拉近了我们之间的距离。那天,我们很多小朋友在一起,大姨婆组织我们唱歌、跳舞、做游戏,玩得不亦乐乎。

记得大姨婆跟我们告别时说了一句话,一句对我一辈子影响深远的话。她说,“有空给我写信”。从此,我有了一位人生的导师。在我的记忆里,从那时起,每个学期我至少会给大姨婆寄去五封信。有时是汇报成绩,有时是分享心得,有时是倾诉内心的忐忑和困惑。

大姨婆当时已是花甲之年,但每一封信她都很认真的给我回复,给我指点迷津,给我鼓励。也就是从那时起,我开始沉下心来学习,也是从那时起,我对大姨婆有了一份特殊的依恋和尊敬的感情。这种特殊的感情随着时间的推移,越来越深。

这种通信方式直至我上大学前夕才结束,因为,后来我所上的大学就是大姨婆原来工作的地方,那时,她还生活在那里。大学时期,功课不是太紧,几乎每周我都会去拜访她,找她聊家常,聊人生,也聊未来。

奶奶是一个很勤劳的农村妇女,一天到晚,奶奶不是在田里伺候庄稼禾苗,就是在菜园里种菜,或在山坡里种苜蓿之类的。当时,家里也种一些菜和果树。

在我六岁以前的记忆里,奶奶经常就是赤着脚,卷着裤腿,有时是扛着锄头的样子,有时就是夏天中午坐在板凳上,一手端着一碗自家酿的黄酒,一手拿着一条番薯,在吧唧吧唧的吃。

再回忆奶奶的话语的时候,六岁以前已经没有记忆了。有的只是出来工作后,奶奶跟小叔一起在韶关生活,刚好我又在韶关工作时,她经常在我耳边说了一句话,那就是,“天晴要防下雨”。

母亲的奶奶,就是老太太。她活出了我们长寿县的记录。那年,老太太104岁!那听说她走的时候县政府派人来参加追悼会了,这是后来我看照片时家人告诉我的。那年,我读高三,家人怕影响我学习,没告诉我老太太走的消息。

所以,我没参加老太太的葬礼。这件事成了我回忆里的遗憾和内心永远的痛。她是我生命中很重要的一个人,因为她的存在,家人在敬老爱幼等方面都给了我很多身体力行、潜移默化的教育,没有参加老太太的葬礼,成了我一辈子的遗憾。但我理解家人没有告诉我的初衷。

六岁以前的记忆里还有几处记忆犹新,父母同姓,且住同一个村子。外婆家就是外公家,但由于我们从小到大受外婆影响多,外公从来也是听外婆的,所以,外婆家的事情好像就是外婆说了算,我们家里只会说去外婆家,从来不会说去外公家。只有在2003年后外婆去世后,才有了去外公家的说法。

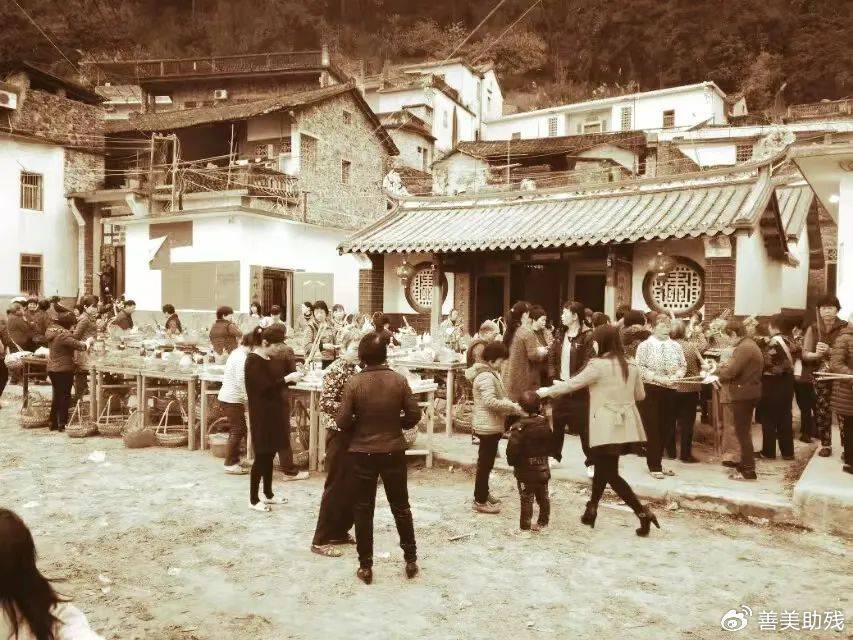

外婆家离我们家很近,大约只有500米左右的距离。路途中间有一个全村的祠堂,那是家族放置祖宗的牌位的地方。每年的春节或重大节日或纪念日,全村人都会聚集在这里。或摆供品烧香,或请大神做法,或请外地的乐队吹拉弹唱。

在祠堂的门口有一个大约500平方米的空地,在空地前还有大约200平方米的鱼塘。所以,这个地方实际上就成了我们梦家所有开展大型一点的活动的唯一场所,我们童年的很多喜怒哀乐都在这里发生。

在我印象里八岁以后这里改成了“文化宫”,供全村人学文化的场所,这里有阅览室、象棋室、乒乓球室、锣鼓室,还有一间理发室,文化宫管理人员就是理发师。走过祠堂300米处,有一条小渠,那里的水很清澈,它从村头一直流到村尾,几乎全村人的衣服都是在那里洗的,在那渠的源头,村里人搭了一个木头型的似船型的木板,让水从那船型木头里留下来。

清晨,梦家村静谧悠然,人员活动也很少,水渠里的水缓缓的、潺潺的流,清澈甜淡,掬一捧在手心,清爽透澈,沁人心扉!这里的水几乎全村人都喝,大家都到那挑水。在接水处往下20米处,那里有一条水泥铺的半米宽的渠,约100米长,由东南方自高向低流向西北方向。

由于常年的水流,水渠的水泥地里长满了藓台。在那也留下了我们童年的记忆。那里留下了我们光屁股从水渠的上游划水到下游欢乐的时光,跨过水渠下了15阶石头铺的阶梯就是外婆家。

外婆家是独家独院坐东南朝西北,上屋一排大厅两旁各两间房,前面是天井,天井下方是厨房卫生间。回忆六岁以前,我常常会想起与外婆在她的天井那边仰望“鸽子墩”那座大山上公路里爬行的大货车的情景。

我仍然清楚的记得,我指着山那头问外婆到底去北京是走哪个方向?那边是北方吗?还有就是怀念外婆亲手拉的手工面。一想到她用手拉的面和着鸡蛋煮出来的那个味道,我的味蕾似乎就被唤醒了。

听我妈说我们小的时候几乎都是在外婆家长大的,因为当时父亲在外打工,妈妈在家里的一间水泥厂上班。听说,小时候我又调皮又嘴馋,好多东西,不仅要经过我的手,而且还要经过我的嘴,这是我后来听长辈们反复说起,这让我记忆深刻。

他们说我三岁时把插录音机的那头插座直接插到了嘴里,说被电的呱呱叫,还在舌头上留下了两根很深的印,我根本就不信。我反复去求证问外婆,最后也没结果!我妈她们说是真的,不信可以看自己的舌头,我也多次偷偷翻开舌头找那两个印

40多年了,怎么能找得到呢!呵呵!不过,细细想来小的时候真的是很调皮,没少让长辈们操心。(作者 剑梁)

作者简介:梦剑梁,又名“剑梁”,韶关市作家协会会员。一个爱好写作、乐于写作、勤于写作的文学爱好者。与文字结下了不解之缘,二十几年来笔耕不辍。风格日渐成熟,行文飘逸、洒脱;内容讲求真情实感,秉承“我手写我心”,情透纸背。

免责声明:以上内容转自媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点。如无意中侵犯了著作人的著作权,可与本网联系。